Drama de familiares de reos revive búsqueda de detenidos en la guerra

El drama pareció repetirse en la cuarentena obligatoria en 2020, cuando cientos de salvadoreños fueron concentrados en “centros de contención” del covid.

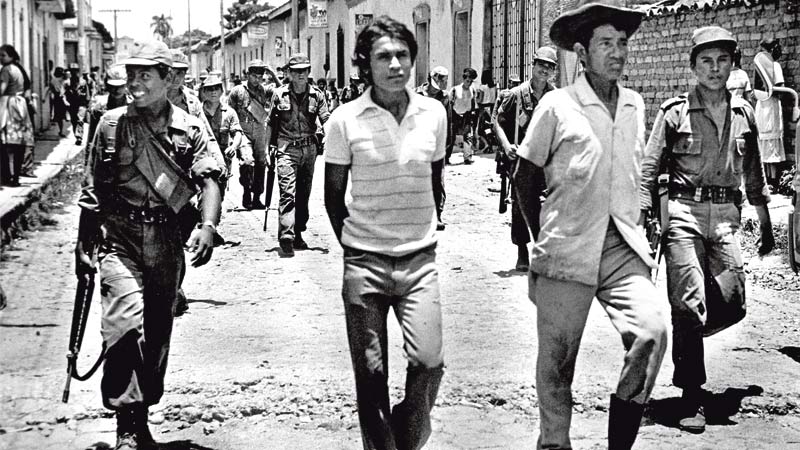

Las colas y aglomeraciones de familiares frente a delegaciones de policía, por las capturas masivas de los últimos días, recuerdan el desfile de madres, esposas, hijos y demás familiares yendo a indagar a los cuarteles por sus hijos durante la guerra de los años 80.

En aquel momento, las familias querían saber si sus hijos desaparecidos habían sido realmente capturados por diversas causas, o como reos políticos o habían sido reclutados o llevados por las policías municipales, porque hasta estas últimas capturaban.

Ese fue el ir y venir desde 1978 hasta 1992, cuando concluyó la guerra con la firma de los Acuerdos de Chapultepec. Y era común ver a angustiadas madres preguntando a la puerta de los cuarteles de la Guardia Nacional o la Policía Nacional o la Policía de Hacienda, los temidos cuerpos de seguridad que operaban en las ciudades y el campo.

A la incertidumbre se agregaba el áspero trato de los encargados castrenses, que no respetaban ni a los jueces ejecutores o investigadores nombrados por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema tras la apertura de procesos de búsqueda o habeas corpus (exhibición de las personas detenidas) o a los abogados de entidades defensoras de los derechos humanos como el Socorro Jurídico del Arzobispado, que luego pasó a llamarse Tutela Legal.

Con la ofensiva guerrillera Hasta el Tope el 11 de noviembre de 1989, el gobierno de Alfredo Cristiani decretó el Estado de Excepción o Estado de Sitio y toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. La también llamada suspensión de garantías constitucionales permitía detener a una persona hasta por 15 días sin llevarla ante un juez para dirimir si era justa la aprehensión.

En esa ocasión, los cuerpos de seguridad militarizados capturaron a dirigentes sindicales y de iglesias, así como otras personas, supuestamente vinculados a la guerrilla.

En vista de la cantidad de personas que buscaban a sus familiares cuartel por cuartel, la Corte Suprema de Justicia abrió un Departamento de Información de Personas Detenidas, que centralizara toda la información, es decir, a ella tenían que enviarle los cuerpos de seguridad y el Ejército las nóminas de detenidos que tenían en sus celdas. Los familiares podían en ese momento iniciar procesos de exhibición personal para que se determinara si era legítima la captura.

Por acuerdo del 23 de julio de 1990, la Corte Suprema abrió la oficina “para garantizar efectivamente los derechos de las personas detenidas” y dar cumplimiento a lo que disponen la Constitución de la República, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA o Pacto de San José y otros tratados.

El proyecto, emprendido por el entonces presidente de la Corte, Mauricio Gutiérrez Castro, y que contó con la capacitación del especialista en Derechos Humanos, Florentín Meléndez, contó con el aval de lo que entonces se convirtió en la Misión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador (ONUSAL).

Una conmoción de ese tipo no se volvió ver hasta 30 años después, cuando miles de salvadoreños fueron concentrados en hoteles e instalaciones deportivas por recién llegar al país o violar la cuarentena obligatoria impuesta por el gobierno de Bukele por la llegada del coronavirus.

En mayo de 2020, la Procuraduría de Derechos Humanos denunció que el gobierno le daba información limitada sobre las personas recluidas en los llamados “centros de contención”. “Vemos con preocupación que las medidas cautelares emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en diversos casos no han sido acatadas o solo parcialmente”, se quejó la PDDH.